我今天想來分享一個我在網路上看到的任務管理方法,這個方法被稱為「開始、繼續、完成」法,我知道聽起來蠻奇怪的。此法出自Carl Pullein,他是一位精通Todoist的生產力大師。

Carl Pullein 是誰?

Carl Pullein乍看之下只是一位頭髮不太多的中年大叔,當初我在Youtube上找到他時,沒有對他有太大興趣,但稍微研究過後才發現這人來頭不小。

Carl Pullein乍看之下只是一位頭髮不太多的中年大叔,當初我在Youtube上找到他時,沒有對他有太大興趣,但稍微研究過後才發現這人來頭不小。

他是一位著名的生產力專家以及時間管理教練,他在生產力領域已有三本著作以及線上課程,擅長使用GTD方法以及Todoist來改善客戶的時間管理及任務管理。他的生意橫跨世界各地,Kia汽車、韓國慶熙大學及聯合國都曾是他的客戶,曾開發自己的COD時間管理、生產力系統。

「開始、繼續、完成」法是什麼?

每個人都有自己需要完成的任務或專案,在這些眾多任務之中,難免會有一些任務是被我們一再拖延的,這些任務不斷被延期,但如果我們不開始處理,這些任務永遠都不會被完成。

「開始、繼續、完成」法就是要利用一些小改變,增加你完成任務的動力,原理可以很簡單濃縮成一句話:在任務命名時,在任務前加上「開始」、「繼續」或「完成」。

就這樣?對,就只有這樣。

真的只有這樣?如何使用「開始、繼續、完成」法?

養成拆解任務的習慣

雖然說只有加上前綴,但實際上要做的事情當然不止於此,真正的重點是「拆解任務」。拆解任務除了讓你可以清楚知道「接下來」該做什麼之外,也能夠從大局的角度看清楚任務的目的。最重要的是,你可以知道你現在正處於任務的那個階段。

當你的腦袋看到一個任務被命名為「製作行銷會議投影片」時,範圍過於廣大,也不是一個明確的動作,腦袋就會自然而然,本能性地告訴自己「我沒時間作這個,我不知道這要做什麼」,接著就是拖延的開始。

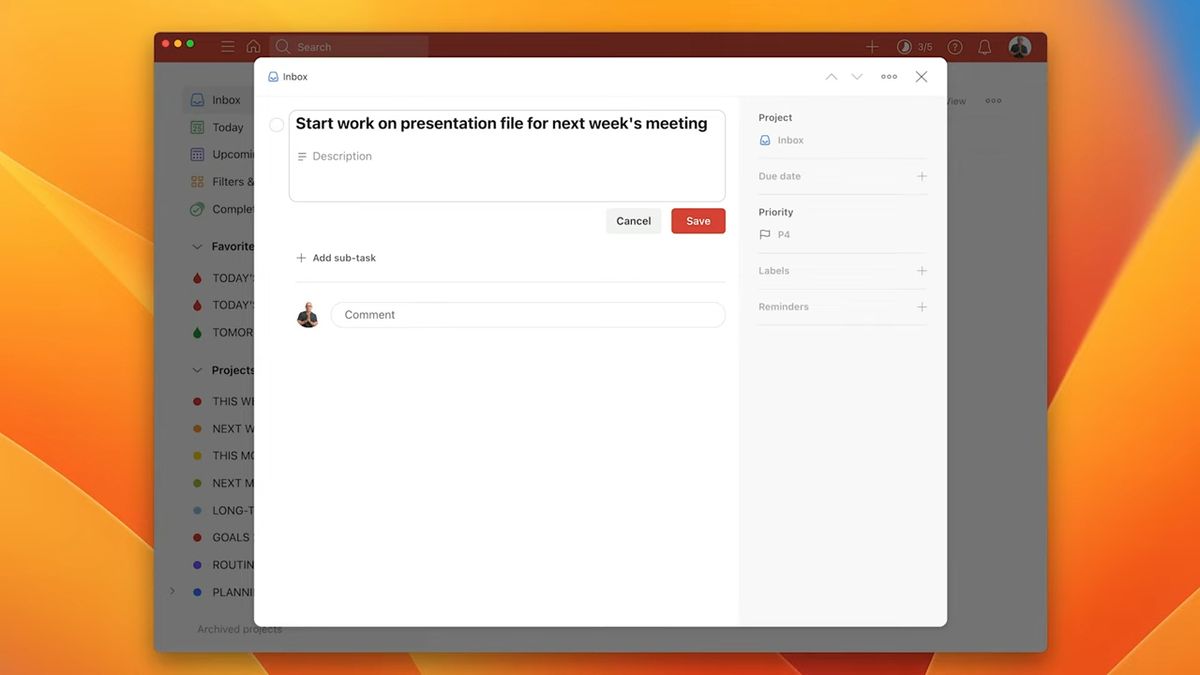

如果把「製作行銷會議投影片」當作一個專案,拆解成許多子任務,每個單一任務看起來就會簡單得多,「開始-建立新的投影片檔案-行銷會議」看起來比「製作行銷會議投影片」簡單多了,這也是David Allen在GTD方法中不斷提到的概念,同時也是著名的「兩分鐘法則」的實際應用。

一旦你開始養成拆解任務的習慣,開始任務就不會是一個困難的障礙,而開始之後,要繼續執行直到完成就簡單多了。

心理暗示

這個方法除了能夠降低「開始行動」的門檻之外,也能夠暗示自己「剩下的還要花多少時間」、「我離完成還有多遠」,這樣就很明瞭了吧?跑馬拉松時,「知道自己距離終點還有十公里」,與「知道自己剩下十公尺」的心境肯定會相當不同。

實際情形,我的經驗

過去,我雖然知道拆解任務的概念,但沒有執行地很透徹,在ongoing標籤下的任務也難免越來越多,在開始使用自己利用Obsidian建立起的新系統大約半年後,拖延還是出現了,於是最近拖延成為我研究的首要目標,最後才讓我找到這個方法,我心想「反正試用需要的功夫不多,就試試看吧」,結果意外的好呢。

現在我已經使用這個方法大約一個月了,在這個月之中,我明顯發現自己越來越習慣拆解任務,隨著更加熟練,速度也越來越快,最大的缺點大概只有與過去相比「要花很多時間替任務命名」了吧。推薦任何有拖延狀況的人都來試試看,有時候這種小改變真的能讓自己產生很大的進步,不要錯過這些機會了。