先前在「好用的工具,不一定很有名。」一文中,我提到我找到了Sidekick這款瀏覽器,它有著Chromium核心以及好用的快捷鍵功能,但最近我又打算更換瀏覽器了,所以我就盤點了一下我的需求,稍微做了一些研究,來看看還有哪些冷門的瀏覽器吧。

為什麼要找新的瀏覽器?

Sidekick的功能看起來十分完善,實際使用上也沒有什麼問題,那為什麼要找新瀏覽器呢?

其實是因為,Sidekick並不是全免費的瀏覽器,免費的版本應該只能在側欄新增5個app,Workspace中的app總數也只有10個,個別app中能切換的帳號數量也限制在一組。先前如果使用程度超過免費版本的限制,Sidekick也只會偶爾跳出通知催促使用者升級付費版本,點掉通知後仍然可以使用全部的功能。直到最近開始,我遇到幾次把通知點掉之後,app卻沒有開啟,再試幾次狀況依然,app還是沒有開啟。

現在有時可以正常使用,有時會被要求升級無法使用,雖然還是有可以正常使用的時候,但這種不穩定性已經讓我腦內的警鈴大聲作響,就算不是直接換新瀏覽器用,也一定要及早找個備用瀏覽器,在真的無法使用Sidekick時準備無縫轉換過去。

或者是,如果有20人用我的推薦碼,我就可以得到終生免費資格,如果有人想舉手之勞幫助我的請點:

https://join.meetsidekick.com/u0jce

需求盤點

由於我想找的是工作用的瀏覽器,因此我把需求聚焦在「生產力」、「避免干擾」以及「方便性」上,以瀏覽器常見的功能來說,以下是我的重要程度排序:

自訂側欄

雖然說把原本Chrome的書籤列名字拿掉只留圖示也是一個替代方案,但以滑鼠的動線來說放在側邊還是方便一些,其他有些側欄功能也與Chrome書籤有所不同,例如說不佔分頁空間、可用快速鍵開啟或是能夠以手機版開啟等等,而以我的使用情境來說,側欄是不可或缺的。

廣告阻擋

既然是為了工作,那勢必需要「抵擋分心」與「節省時間」,如果我今天急於找到某個SaaS服務的教學影片,但Youtube卻還是要跑個五、六秒廣告,途中再跑一次廣告,實在很打亂節奏。瀏覽網頁時不被其他廣告吸引注意力,保持網頁乾淨,減少雜訊外也能提高產出。

Chromium核心

真正需要的是Chrome Extension相容,由於先前的使用經驗,許多Chrome Extension對我來說都已經接近不可或缺(例如Google翻譯、Instapaper),如果以後有些瀏覽器能整合我需要的功能,我也樂於減少需要用到的軟體/app/extension數量。

快捷鍵

在長時間使用電腦的情境下,手需要常常在鍵盤與滑鼠間來回切換,長久下來也是一種消耗,減少手部移動的需求因而產生,如果可以利用鍵盤快捷鍵做到許多原本滑鼠才能做到的功能,便能減少手部移動次數,這其中節省的時間與減輕的手臂消耗,累積起來應該能產生頗大的差異。

免費

瀏覽器選擇很多,核心又多是Chromium,如果沒有遇到不可或缺的功能,似乎沒有付錢的必要,至少我目前是還沒遇到。

速度

就如同前述,工作用的瀏覽器,肯定不能太慢吧?

其他加分功能

現在有許多比較小眾的瀏覽器都會針對一些利基市場設計功能,生產力相關的功能理當能夠加分。

瀏覽器比較

這次我基於上述條件比較過了許多瀏覽器,大多都是Chromium核心,底下詳述。

Google Chrome

目前市場上最主流的產品,全球市佔超過六成,基本功能相當完善,應該是最好的同步功能(甚至能同步手機版的瀏覽資訊),官方對於Extension的支援也最為完整,許多Google本家的Extention只有在Chrome上能得到完整支援,但問題也同樣眾所周知:隨著使用時間拉長,會佔用越來越多記憶體。也沒有針對生產力有特別的設計,是標準的大眾、主流產品。

目前市場上最主流的產品,全球市佔超過六成,基本功能相當完善,應該是最好的同步功能(甚至能同步手機版的瀏覽資訊),官方對於Extension的支援也最為完整,許多Google本家的Extention只有在Chrome上能得到完整支援,但問題也同樣眾所周知:隨著使用時間拉長,會佔用越來越多記憶體。也沒有針對生產力有特別的設計,是標準的大眾、主流產品。

- 優點:同步功能、Google Sync Api。

- 缺點:資源佔用、沒有特點。

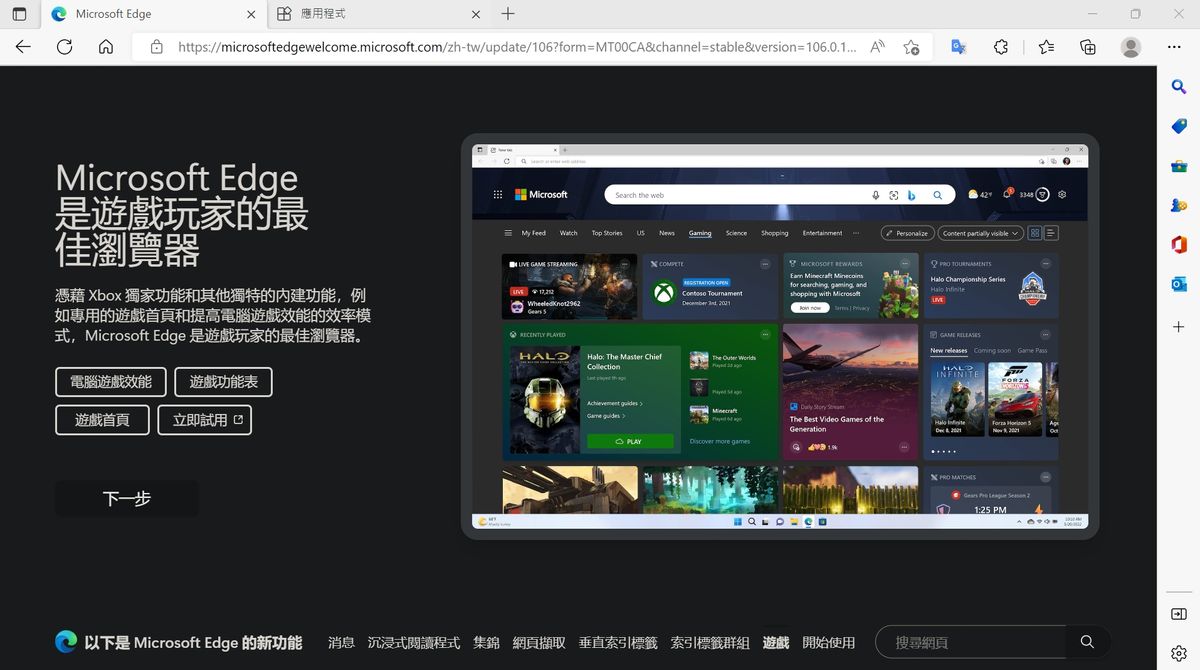

Microsoft Edge

Edge基本上可以算是微軟在IE之後的捲土重來之作,近期市佔率成長快速,也有不少令人眼睛一亮的特點。身為Chromium核心的瀏覽器,在原本Chrome本來就具備的功能外,它有著漂亮的資源消耗表現,具備分割視窗、防止追蹤、側欄、沉浸式閱讀、節能模式等功能。Edge最強的優勢是大概就是它身處Microsoft生態系,對於微軟本家的產品相容性更好,個人遊戲化首頁結合Xbox、側欄中直接放入Office等都是例子。Edge讓我最為中意的功能是Webapp,也就說它可以把任何網頁都當作是app安裝在電腦中,Chrome只支援部分網站這樣做(例如youtube),但Edge則是幾乎全部都可以。

Edge基本上可以算是微軟在IE之後的捲土重來之作,近期市佔率成長快速,也有不少令人眼睛一亮的特點。身為Chromium核心的瀏覽器,在原本Chrome本來就具備的功能外,它有著漂亮的資源消耗表現,具備分割視窗、防止追蹤、側欄、沉浸式閱讀、節能模式等功能。Edge最強的優勢是大概就是它身處Microsoft生態系,對於微軟本家的產品相容性更好,個人遊戲化首頁結合Xbox、側欄中直接放入Office等都是例子。Edge讓我最為中意的功能是Webapp,也就說它可以把任何網頁都當作是app安裝在電腦中,Chrome只支援部分網站這樣做(例如youtube),但Edge則是幾乎全部都可以。

唯一美中不足的是,雖然有內建側欄,但位置在右側,與其他多數瀏覽器不同,自訂程度也不高,只能容許原本內建的許多Microsoft本家功能及少許第三方功能,對我來說只有Office、Gmail比較實用。上方分頁可以移動到左側,某種程度可以是另一個側欄替代方案,但如此就沒有上方分頁的功能了。

簡單來說,它是改良版、更為友善的Chrome。

- 優點:資源消耗少、可以自製webapp。

- 缺點:並非針對工作設計、側欄自訂程度不高。

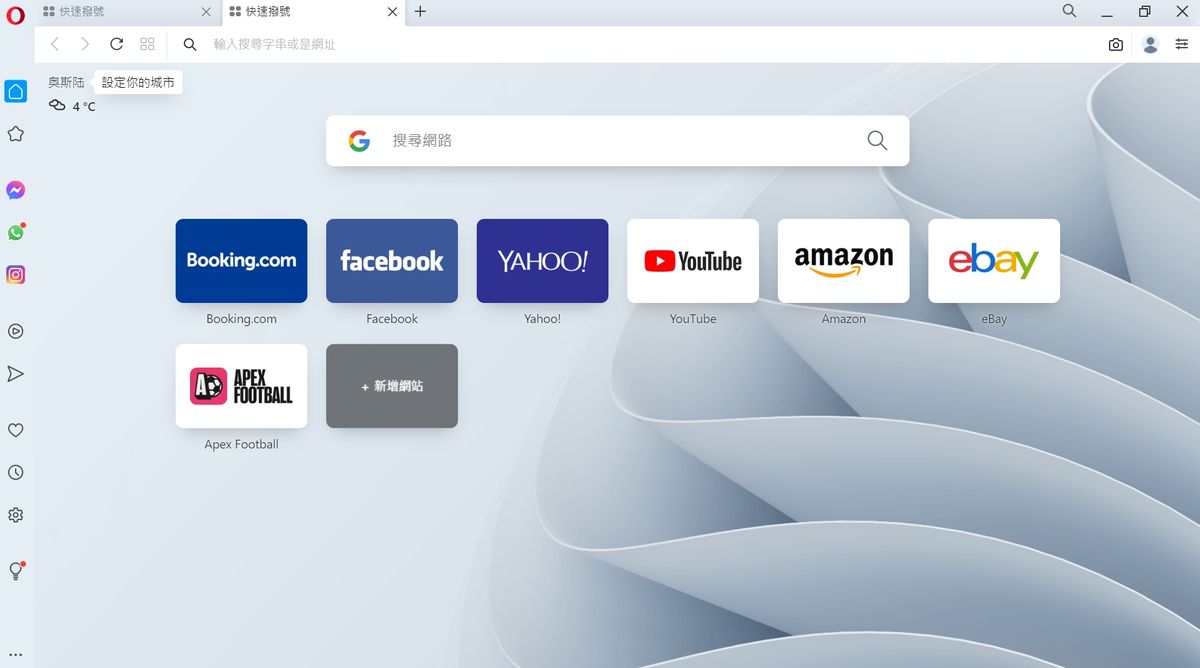

Opera

Opera是一個非常老牌的挪威瀏覽器品牌,最初源自於1990年代挪威電信公司的內部專案,在2013年改用Chromium核心後,於2016年被中國財團收購,雖然被收購後出現過一些資安爭議,但市佔率仍是穩定的2%左右,並且看得出來近期的Opera仍在積極嘗試新的可能,所以我決定來是要來看一下它。基本版的Opera雖然是Chromium核心,但使用上已經與Chrome差距頗大,內建廣告阻擋功能與加密貨幣錢包,甚至有自己的擴充元件商店。操作起來速度不俗,有同步功能,最大的特點是Flow功能與工作區功能,Flow可以快速在不同裝置間傳輸檔案與資料;工作區可以預設好網頁與功能,切換工作區時可以一次開啟。雖然也有側欄,但只能加入它預設的功能,自訂程度不高。

Opera是一個非常老牌的挪威瀏覽器品牌,最初源自於1990年代挪威電信公司的內部專案,在2013年改用Chromium核心後,於2016年被中國財團收購,雖然被收購後出現過一些資安爭議,但市佔率仍是穩定的2%左右,並且看得出來近期的Opera仍在積極嘗試新的可能,所以我決定來是要來看一下它。基本版的Opera雖然是Chromium核心,但使用上已經與Chrome差距頗大,內建廣告阻擋功能與加密貨幣錢包,甚至有自己的擴充元件商店。操作起來速度不俗,有同步功能,最大的特點是Flow功能與工作區功能,Flow可以快速在不同裝置間傳輸檔案與資料;工作區可以預設好網頁與功能,切換工作區時可以一次開啟。雖然也有側欄,但只能加入它預設的功能,自訂程度不高。

值得一提的是,Opera有許多不同的特化版本,除了基本版的Opera與手機板的Opera Mobile外,還有主打輕量化的Opera Mini、針對遊戲玩家的Opera GX,以及針對加密貨幣使用者的Opera Crypto,也曾推出實驗性的概念產品Opera Neon,看得出來公司樂於嘗試新事物。

- 優點:資源占用少、針對不同用途有特殊設計、裝置間傳輸資料方便。

- 缺點:側欄自訂程度低,過去曾有資安問題。

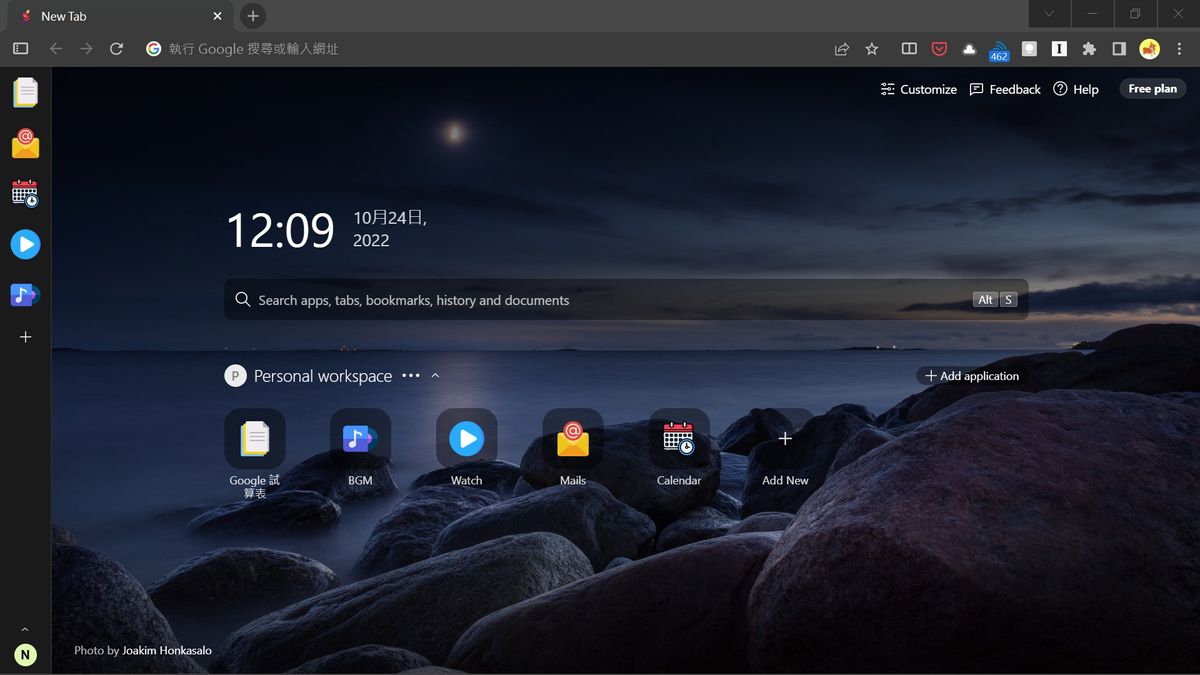

Sidekick

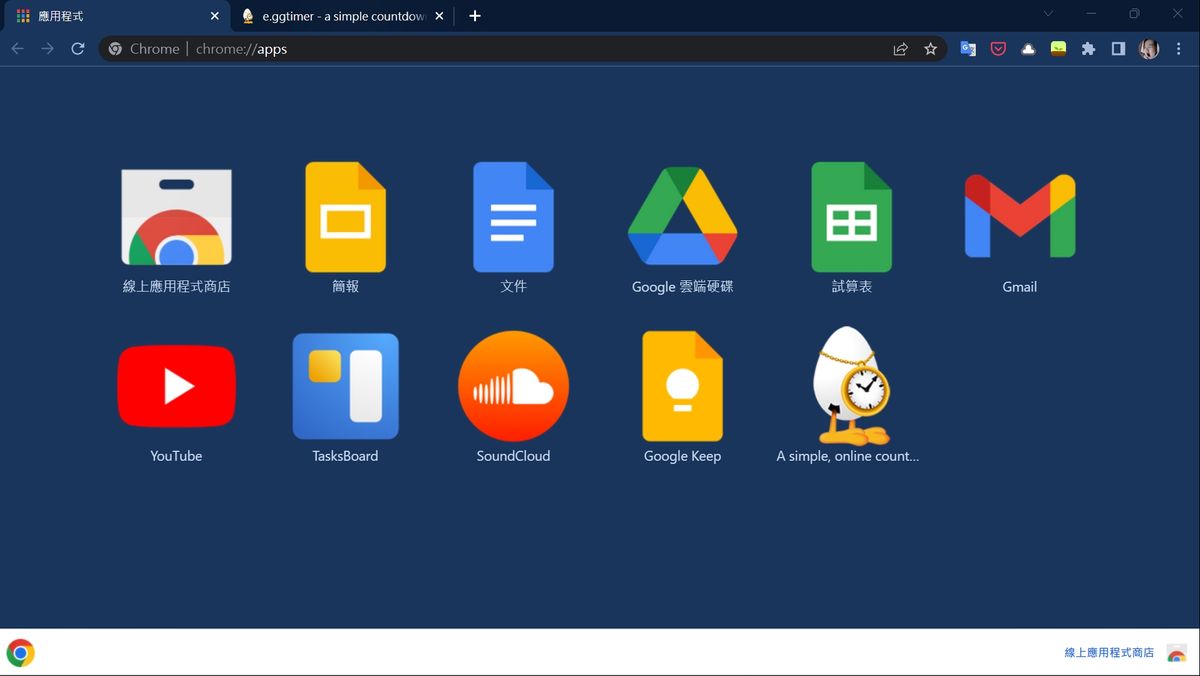

這是我目前使用的主力瀏覽器,是由連續創業家Dmitry Pushkarev 創立的,他發覺「瀏覽器被設計來瀏覽,但不是設計來工作」,因此針對「工作」的瀏覽器Sidekick就此誕生。

這是我目前使用的主力瀏覽器,是由連續創業家Dmitry Pushkarev 創立的,他發覺「瀏覽器被設計來瀏覽,但不是設計來工作」,因此針對「工作」的瀏覽器Sidekick就此誕生。

Sidekick最厲害的是可以打造出不中斷的工作流程,目前所見最強大的側欄自訂功能,除了可以把任何網頁製成webapp固定在側欄之外,可以用快捷鍵打開/關閉/切換側欄上的webapp,更可以直接在上面更換圖示或「切換登入帳號」。預設工作區的功能在Sidekick中則稱為Session,可以預先設置好要用的網頁,切換時一次打開。也內建強大的搜索功能,利用快捷鍵Alt+s打開輸入框後便可以直接搜索瀏覽器/webbapp中的所有資訊。另外也內建廣告阻擋、視訊溝通、密碼管理、分割視窗、專注模式等功能。以「工作」的角度來看這款Sidekick無疑十分優秀,如果我的財務上更有餘裕一些,我會很樂意用金錢支持這款瀏覽器。

但畢竟沒有產品是完美的,Sidekick的廣告阻擋沒有其他競品來的強大,Youtube廣告仍然會出現,另外是偶爾有一些小bug,例如說無法從側欄直接修改webapp的圖示,一定要從Workspace去改動才有效,但這些都瑕不掩瑜。真正讓我起心動念要找尋新的替代方案的原因,還是如上所述,它開始越來越常出現催促付費的廣告,即便我已經把我使用的功能壓到免費版所承諾的範圍內,它仍會出現催促升級卻無法開啟webapp的狀況。

- 優點:專為工作設計、側欄功能最為強大。

- 缺點:免費版功能不足、廣告阻擋不夠強。

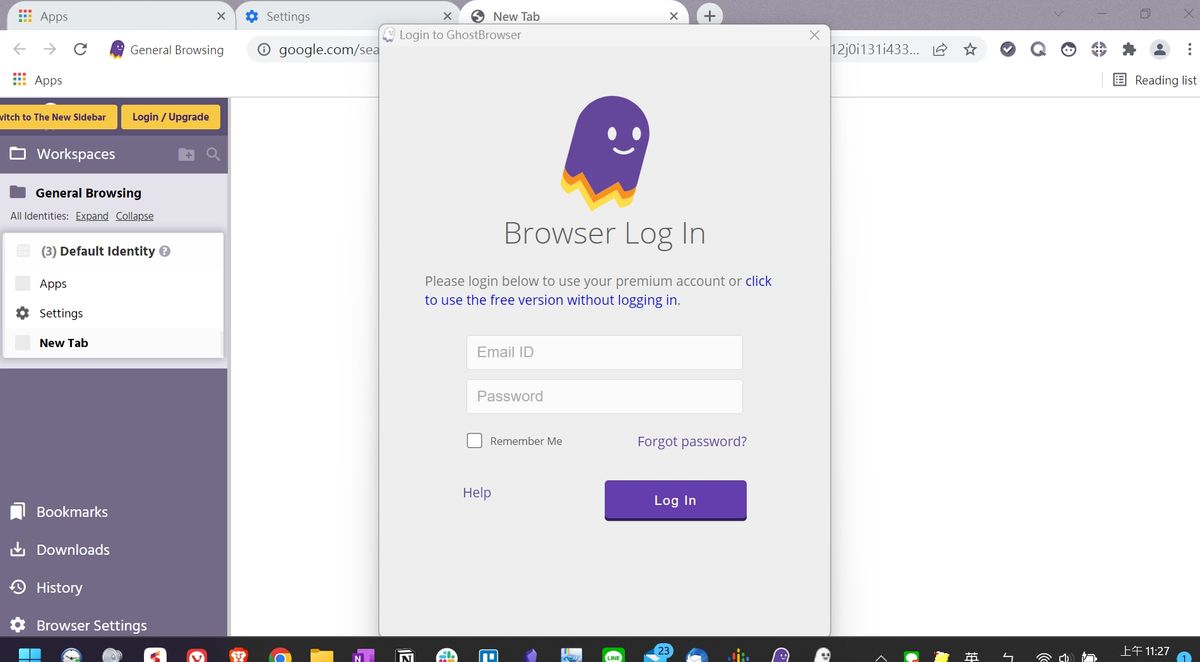

Ghost

本質上與Sidekick類似的瀏覽器,看得出來想針對工作去做特殊設計,需要登入Ghost帳號才能使用,側欄功能強大,可以放入各種網頁或webapp,也可以區分工作區,但側欄所佔用的空間有些過大,畫面相較Sidekick比較不簡潔,使用上速度也較慢。有個特點是他的付費版本可以針對不同的工作區/帳號/分頁都設定同時使用不同的代理伺服器。

本質上與Sidekick類似的瀏覽器,看得出來想針對工作去做特殊設計,需要登入Ghost帳號才能使用,側欄功能強大,可以放入各種網頁或webapp,也可以區分工作區,但側欄所佔用的空間有些過大,畫面相較Sidekick比較不簡潔,使用上速度也較慢。有個特點是他的付費版本可以針對不同的工作區/帳號/分頁都設定同時使用不同的代理伺服器。

- 優點:代理伺服器設定功能優秀、側欄功能強大。

- 缺點:介面預設較不友善、需要登入帳號才能使用。

Brave

Brave這款Chromium瀏覽器應該很人都介紹過了,以資訊安全為訴求,想建立自己的加密貨幣生態系,有著過於強大的廣告阻擋功能,有時候甚至會檔到正常網頁內容,內建視訊、觀看廣告賺取BAT(Basic Attention Token)與加密貨幣錢包功能,使用介面乾淨。側欄雖然功能陽春但限制少,也可以設定成滑鼠移開時隱藏,還算堪用與方便,運作速度相當快。

Brave這款Chromium瀏覽器應該很人都介紹過了,以資訊安全為訴求,想建立自己的加密貨幣生態系,有著過於強大的廣告阻擋功能,有時候甚至會檔到正常網頁內容,內建視訊、觀看廣告賺取BAT(Basic Attention Token)與加密貨幣錢包功能,使用介面乾淨。側欄雖然功能陽春但限制少,也可以設定成滑鼠移開時隱藏,還算堪用與方便,運作速度相當快。

要說缺點得話,有時看Youtube會突然卡頓,設定頁面中缺乏引導,不容易找到快捷鍵區塊,而且快捷鍵似乎有延遲時間,但對我來說這些都不是問題,最大的問題可能是Logo太醜。雖然不是專為工作設計,但配合上一些Chrome Extension應該也能堪用。

- 優點:廣告阻擋功能強大、賺取BAT的機制。

- 缺點:廣告阻擋過於強大、快捷鍵有延遲、Logo很醜。

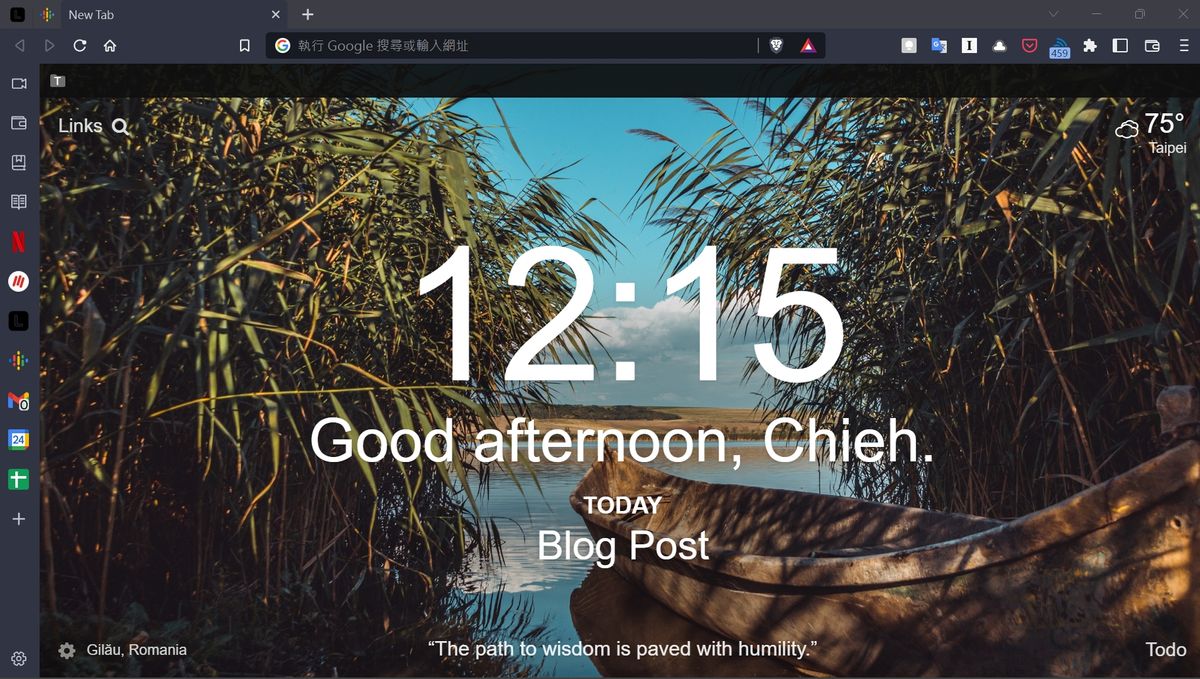

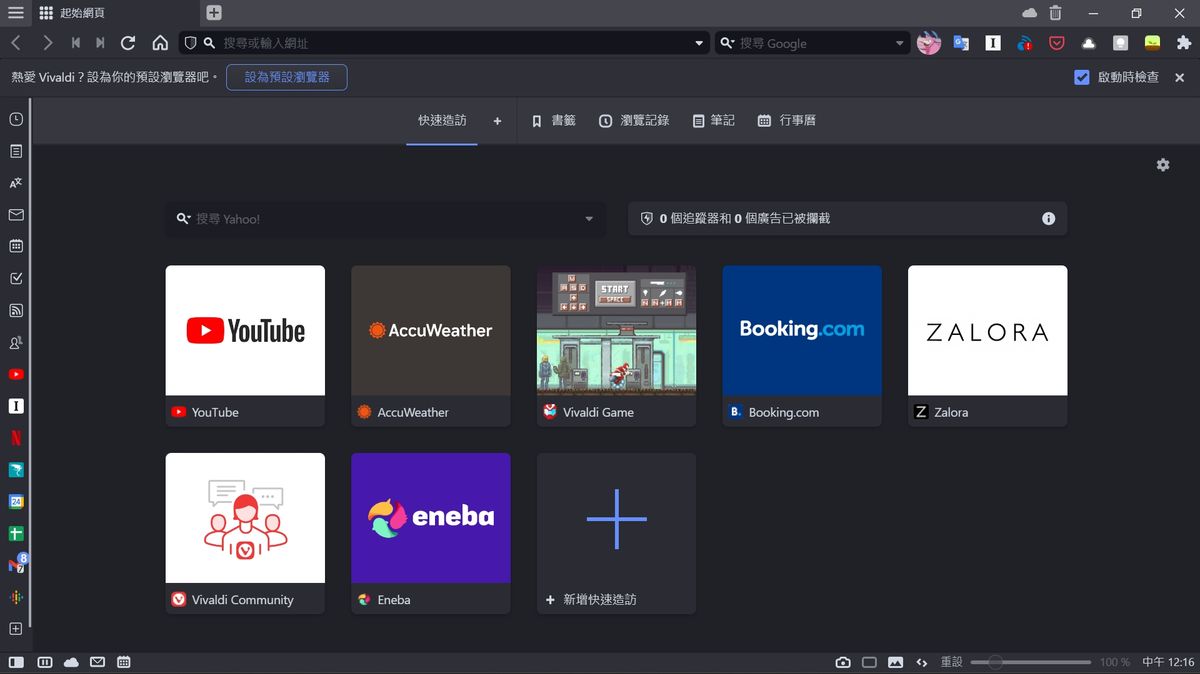

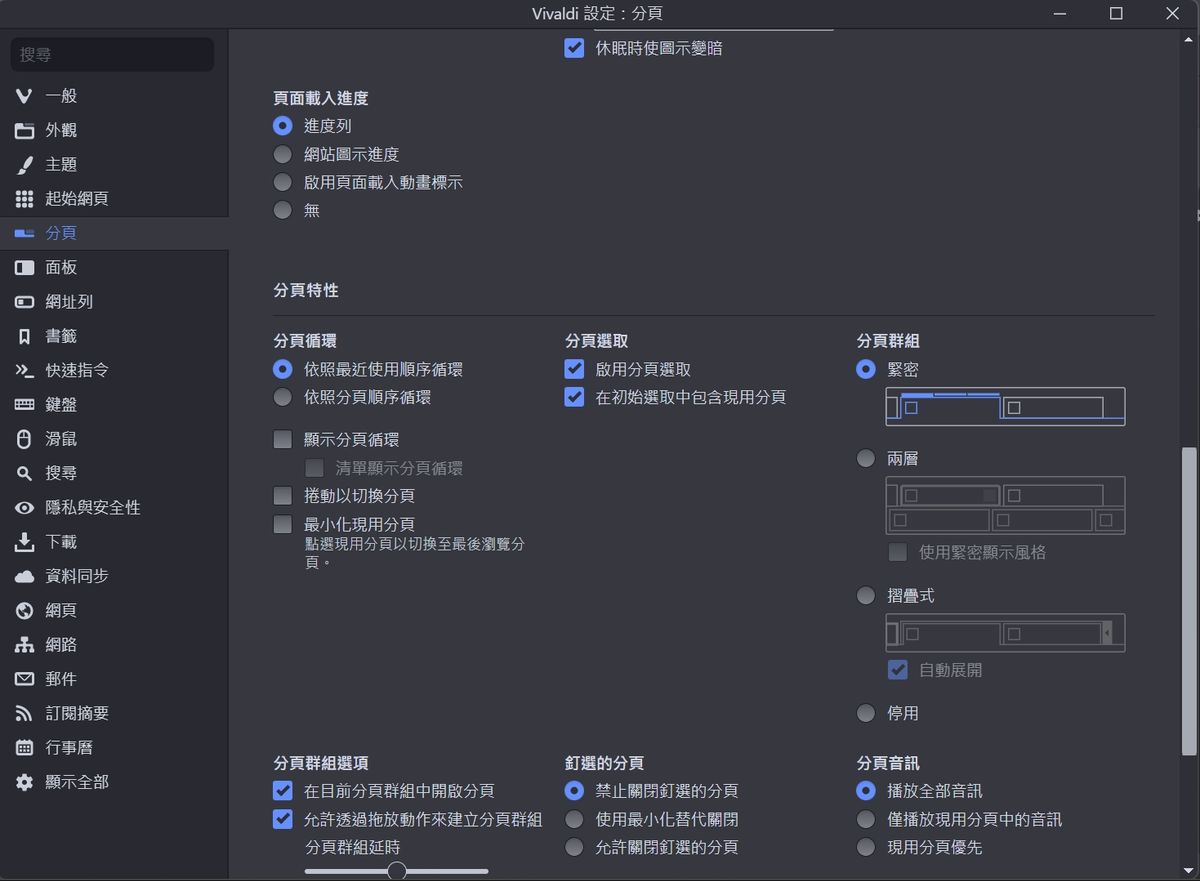

Vivaldi

如果說上一個Brave瀏覽器是「阻擋廣告的功能過於強大有時反而成為缺點」,那這個Vivaldi瀏覽器就是「功能過多令人眼花撩亂」的最佳代表,在Chromium核心之外,掛上了幾乎所有與「生產力」相關的功能,舉凡To-do list、行事曆、Rss Reader、筆記、翻譯、聯絡人、廣告阻擋,甚至是電子郵件客戶端軟體,這些全部都內建在瀏覽器裡,內建的設定也有極大的自由度,甚至可以自訂分頁要放在上下左右哪一個方向,分頁的標籤上也會顯示這個網頁的讀取進度與未讀訊息數量,我第一次看到時簡直不敢相信有這種產品。

如果說上一個Brave瀏覽器是「阻擋廣告的功能過於強大有時反而成為缺點」,那這個Vivaldi瀏覽器就是「功能過多令人眼花撩亂」的最佳代表,在Chromium核心之外,掛上了幾乎所有與「生產力」相關的功能,舉凡To-do list、行事曆、Rss Reader、筆記、翻譯、聯絡人、廣告阻擋,甚至是電子郵件客戶端軟體,這些全部都內建在瀏覽器裡,內建的設定也有極大的自由度,甚至可以自訂分頁要放在上下左右哪一個方向,分頁的標籤上也會顯示這個網頁的讀取進度與未讀訊息數量,我第一次看到時簡直不敢相信有這種產品。

實際使用的經驗也是覺得功能相當優秀,但仍能發覺一些美中不足之處,例如說因為功能太多所導致的運作速度緩慢以及複雜的介面,短暫使用的過程中也遇見幾次Youtube影片或是整個分頁卡住的狀況,需要重新開啟瀏覽器,Youtube廣告也沒有被擋住,雖然堪用但也的確增加了使用的門檻。另外,我覺得Vivaldi的功能雖然強大,但似乎沒有考慮到使用順暢度,許多預設的設定並沒有很順手,例如說側欄功能雖然全面(但仍沒有辦法用快捷鍵開啟),但預設卻是按下後,在側欄以「手機版」網頁開啟。電子郵件客戶端的預設也是垂直顯示郵件列表以致於只能顯示信件名稱的前半部,以14吋筆電使用的情境下,有時甚至無法完整顯示寄信者名稱,但從設定中更改成水平顯示就沒有問題了。

即便有一些不足之處,也還無傷大雅,這款Vivaldi無疑是我比較過的瀏覽器中功能最為全面的,只是在開始使用前最好花一些時間在設定上,才能確保使用順暢。

- 優點:生產力功能全面、有同步功能、側欄功能完整。

- 缺點:學習門檻稍高、需要更動許多設定才方便使用、速度稍慢、穩定性稍不足。

Others

剩下這兩款是我覺得應該也能符合特定客群,但我沒有實際去嘗試的瀏覽器,以下僅供參考。

Kinza

來自日本,介面十分復古的Chromium核心瀏覽器,雖然小眾但卻擁有一些令人驚訝的功能,例如可以主動搜尋目前網頁所含的Rss Feed,也內建Rss Reader,更有類似Windows檔案總管結構的側欄。最神奇的是,他有滑鼠手勢可以用,透過滑鼠手勢可以做到各式各樣的事。

最大的缺點是它似乎在2021年中停止更新了。

Naver Whale

看名稱可以知道這款瀏覽器的母公司便是大名鼎鼎的Naver,也就是Line的母公司,但事實上這款瀏覽器是Naver與LG共同開發的。除了基本功能之外,有內建視訊會議、截圖、廣告阻擋、分割視窗、翻譯以及側欄,內建的翻譯功能是Naver公司自己開發的,與常用的Google翻譯不同,對於韓文與日文翻譯特別下功夫,另外值得一提的是,它也為雙螢幕的智慧型手機特別改良(當初似乎是為了設計給LG的雙螢幕手機)。

隨時調整也是選擇

由於目的是選一個在Sidekick無法使用時可以無縫接軌的「工作用」瀏覽器,因此我最後決定選Vivaldi,但有鑑於Vivaldi偶爾出現的當機狀況,我應該也會把Brave上的使用方式摸熟,最後會變成:工作平時用Sidekick,Vivaldi備用,Brave作為Vivaldi的備用,非工作時Brave,最後這三款瀏覽器都會留在我的電腦裡。我想以後可能會去研究一下Brave的BAT是怎麼運作的,不過那就到時候再說了。

但無論是什麼樣的瀏覽器,符合自己的工作流程才是最重要的事,不時盤點/改善自己的流程,並確保流程中的每一個工具都能最佳化,不抗拒嘗試新的工具,也不畏懼隨時調整自己的流程,這樣的Mindset才是我想要的。